의학 Chapter 20. 뇌혈관질환 및 기타 뇌영상법

07

뇌혈류 SPECT에 관한 다음의 설명중 맞는 것은?

가. 회백질의 혈류량을 평가하는 검사법이다.

나. Acetazolamide 투여 후 혈류량이 증가하면 혈류 예비능이 감소한 것을 시사한다.

다. 예비능 감소 부위에 대한 적절한 치료를 하지 않으면 뇌졸중의 위험이 증가한다.

라. 예비능이 감소한 부위는 수술로 호전될 수 있음을 시사한다.

A. 가,나,다 B. 가,다 G 나,라 M 가,나,다,라

정답: B. 가,다

풀이:

4) 뇌혈류 SPECT를 이용한 중재적 검사

(1) 아세타졸아미드 부하검사

표 20-3. 아세타졸아미드에 대한 국소뇌혈류 반응

| 국소뇌혈류 | |||||

| 유형 | 안정상태 | 아세타졸아미드 투여 후 | 관류압 | 혈관예비능 | 질병예 |

| I | 정상 | 증가(정상 반응) | 정상 | 보전 | 정상, 측부순환이 충분히 발달되어 있는 폐쇄성 뇌혈관질환 |

| II | 감소 | 증가(정상 반응) | 정상 | 보전 | 적절한 측부순환이 형성되어 있는 폐쇄성 뇌혈관질환, 선택적 신경세포소실, 수입신경로차단(해리), 알츠하이머병 |

| III | 정상 또는 감소 | 변화가 없거나 더욱 감소(비정상 반응) | 감소 | 고갈 | 측부순환의 형성이 부적절한 폐쇄성 뇌혈관질환(혈역학적 원인의 뇌허혈), 혈관성 치매 |

고창순 핵의학 제4판 2-20 p.545~547

08

휴식기/자극기 영상시 사용하는 약제들 중 1) adenosine 2) dipyridamole 3) Acetazolamide 4) Captopril의 작용 기전을 설명하시오

10807.

1) Adenosine – cGMP를 증가시켜 혈관을 확장시킨다

2) Dipyridamole – Adenosine deaminase를 inhibition시켜 Adenosine의 농도를 증가시킨다

3) Acetazolamide – CO2 분압을 높여 뇌혈관을 확장시킨다

4) Captopril – ACE을 inhibition시켜 renal arteriole을 확장시킨다

07

Epilepsy 환자의 병소 부위의 국소화를 위한 핵의학적 검사 방법 2가지 이상을 정리하여라.

풀이:

Ictal perfusion SPECT

[F-18] FDG PET

BDZ receptor imaging

[C-11] flumazenil PET

[I-123] iomazenil SPECT

2. 간질

항경련제에 의하여 조절되지 않는 난치성 간질은 전체 간질의 최소 20~30%를 차지한다. 특히, 간질유발 병소(epileptogenic focus)로 해마경화(hippocampal sclerosis)나 피질이형성(cortical dysplasia) 등의 구조적 이상이 있는 경우 항경련제에 의한 간질의 조절은 더욱 어려우며, 이때 수술적 치료가 고려된다. 수술이 고려된 부분간질(partial epilepsy)의 경우 간질병소가 정확히 국소화되어 성공적인 수술적 절제가 이루어지면 약 85% 이상의 환자에서 경련이 없어지거나, 항경련제에 의한 조절이 가능하게 된다. 간질의 진단에서 병력청취와 이학적 진단을 통하여 간질발작이 맞는지 여부와 간질의 양상을 판단한다. 이후 발작간기의 뇌파검사를 통하여 간질병소의 이치를 편측화, 국소화한다. 또한, 뇌 MRI, [18F]FDG PET 및 뇌혈류 SPECT 등의 다면적 영상검사를 통하여 간질유발 병소를 찾는다. 특히, 수술이 고려되는 경우에는 지속적 비디오 뇌파검사(continuous video-EEG monitoring)를 통하여 발작 시 간질뇌파를 분석한다. 비디오 뇌파검사에서 국소화된 병변이 다면적 영상검사상의 국소화 병변과 일치하는 경우, 침습적 뇌파검사의 시행을 생략할 수 있다. 비디오 뇌파검사가 간질병소를 국소화하는데 도움이 될지라도, 그 결과가 모호한 경우가 많다.

뇌 MRI는 해마경화, 뇌종양, 선천성 뇌기형, 뇌졸중 등 간질을 일으킬 수 있는 구조적 병변의 유무를 평가하기 위하여 시행한다. 수술대상의 대부분인 내측측두엽 간질의 80~90%에서 해마경화의 소견이 발견되며, T2 조영증간 MRI 영상에서 해마의 신호증강과 위축으로 나타난다. MRI가 내측측두엽 간질에서처럼 간질병소의 구조적 이상을 보여줄 수 있을지라도, 기능적 영상에서 보여지는 것처럼 비정상적으로 활성화된 간질병소의 실제 범위를 보여주는 데는 한계가 있다. 또한, 신피질성 간질(neocortical epilepsy)의 경우 MRI에서 이상소견이 나타나는 경우는 약 67% 정도로 내측측두엽 간질에 비하여 낮다.

1) 간질발작 시 뇌혈류 및 뇌대사 변화

신경세포에서 전기적 신호를 발생시키기 위해서는 지속적인 ATP의 공급이 필요하며, ATP의 합성은 혈류를 통하여 공급되는 포도당으로부터 생성된다. 따라서 간질발작 시 신경세포의 활동량과 비례하여 간질병소의 혈류와 포도당 대사가 증가하게 된다. 뇌 혈류영상용 방사성의약품은 주사 후 30~60초 동안의 뇌혈류를 반영하므로, 발작 시에 방사성의약품을 주사하면 간질발작과 관련된 뇌혈류의 증가를 영상화할 수 있다. 따라서, 발작기 영상에서 혈류량이 증가되어 있고 발작간기 영상에는 혈류량이 감소되어 있는 부위를 간질병소로 생각할 수 있다(글미 20-16). [18F]FDG PET 영상은 [18F]FDG의 뇌섭취 기간 동안인 주사 후 30~45분간 뇌대사를 반영하므로, 상대적으로 짧은 간질발작에 의한 간질병소의 대사량 증가를 보여주기는 어렵다. 그러나 발작간기 [18F]FDG PET 영상은 간질병소의 대사량 감소를 잘 보여줄 수 있다.

(1) 간질에서의 뇌혈류 SPECT

발작기 뇌혈류 SPECT 검사(Ictal perfusion SPECT)시에는 사용되는 방사성의약품의 특성을 고려하여야한다. 간질발작의 경우 짧은시간 동안 뇌혈류가 빠르게 변화하므로, 방사성의약품 주사 후 빠른 시간 내에 뇌에 섭취되어 항정상태에 이르러야 간질과 관련된 뇌혈류 변화를 나타낼 수 있다. 또한, 발작 발생 즉시 투여할 수 있도록 방사성의약품을 미리 준비하여야 하는데, 이를 위해서는 방사성의약품의 안정성이 매우 중요하다. 이렇나 점들을 고려할 때 뇌분포가 수분 이내에 안정화되고 안정성이 우수한 99mTc-ECD나 CaCl2 등의 안정제가 첨가된 99mTc-HMPAO가 검사에 적합한 방사성의약품이라 할 수 있다.

발작기 뇌혈류 SPECT는 간질병소의 혈류증가를 보여주며, 매우 높은 검사예민도를 가진다. 내측측두엽 간질에서 발작기 뇌혈류 SPECT의 예민도는 90% 이상이나, 신피질 간질 또는 측두엽외 간질(extratemporal lobe epilepsy)에서 뇌혈류 SPECT의 예민도는 50~75%로 내측측두엽 간질에 비하여 낮다. 발작 시 간질병소의 혈류는 평상시와 비교하여 300% 이상 증가될 수 있으며, 혈류의 증가는 간질의 진행에 따라 간질병소의 주변으로 전파된다. 따라서 뇌혈류 SPECT에서 간질발작과 관련된 혈류증가 부위를 찾기 위해서는 발작시작부터 방사성의약품 투여까지의 시간 간격을 짧게 하는 것이 매우 중요하다.

일반적으로 발작뇌파 시작 후 60초 이내에 주사된 경우에는 간질병소의 혈류증가를 관찰할 수 있다. 방사성의약품의 주사가 발작뇌파 시작 후 2~15분으로 지연된 경우(발작후기 ; postictal SPECT)에는 간질병소가 혈류저하로 나타나기도 하고, 병소의 동측반구나 반대측 측두엽에서 광범위한 뇌혈류감소가 나타나기도 한다. 이러한 변화는 간질병소의 위치와 진행속도가 환자마다 다르기 때문이며, 발작기 뇌혈류 SPECT에 의한 간질병소 국소화를 어렵게 하는 요인이 된다. 따라서 발작기 뇌혈류 SPECT를 해석할 때는 검사 시 증상분석(semiology)과 뇌파 소견, 방사성 추적자의 투여시기를 반드시 고려하여야 한다. 방사성의약품의 주사가 지연될 경우, 반복검사를 시행하면 예민도를 높일 수 있다.

내측측두엽 간질에서 발작기/발작간기의 혈류이상은 간질병소에만 국한되어 나타나는 것이 아니고 외측측두엽을 포함한 전체 측두엽에 걸쳐 나타난다. 또한 발작 시 혈류증가는 간질병소 이외에 간질병소 주변부위의 활성화된 정상조직과 신경망으로 연결되어 있는 원위부에서도 나타나며, 소뇌와 간뇌, 선조체 및 시상하부에서도 혈류증가가 나타날 수 있다(그림 20-17). 간질병소의 반대측 소뇌는 간질병소를 제외하고 발작기에 혈류증가 소견이 가장 흔히 관찰되는 부위로, 이러한 교차소뇌과혈류(crossed cerebellar hyperperfusion, CCH)는 1/3 이상의 환자에서 나타날 수 있다. 교차소뇌과혈류는 내측측두엽간질뿐만 아니라 전두엽, 보조감각운동영역(supplementary sensorimotor area, SSMA)에 간질병소가 있는 경우 등 다양한 간질에서도 나타난다. 발작 시 소뇌의 혈류증가는 교차소뇌과혈류 형태뿐만 아니라 양측성으로 나타나기도 한다. 발작 시 선조체(striatum)의 혈류증가는 간질병소의 동측 또는 양측에서 나타날 수 있는데, 이는 발작 시 반대측 상지에서 근긴장성 체위(dystonic posture)를 보이는 경우 흔히 나타난다. 발작시 간질뇌파 전파에 의한 혈류증가 소견 이외에, 혈류증가 주변영역에서 혈류감소가 보이기도 한다. 내측측두엽간질의 경우 종종 전두엽과 두정엽의 혈류감소가 나타나기도 한다.

발작간기 뇌혈류 SPECT (interictal perfusion SPECT) 검사는 발작을 하지 않고 있는 시점에 시행되므로, 간질병소의 혈류는 정상 또는 감소된 것으로 나타난다. 발작간기 뇌혈류 SPECT의 뇌혈류 소견은 다양하게 나타날 수 있는데, 주로 측두엽의 혈류감소가 나타나며, 이것은 내측보다 외측이 더 두드러진다. 일반적으로 발작간기 뇌혈류 SPECT 검사는 민감도가 발작기 뇌혈류 SPECT 검사는 민감도가 발작기 뇌혈류 SPECT 검사보다 떨어지며, 병소의 국소화율은 약 70% 정도로 보고되었따.

뇌혈류 SPECT 영상을 통해 간질병소를 국소화하기 위해서는 컴퓨터를 이용한 디지털 분석법이 도움이 된다. SISCOM (subtraction inctal-interictla SPECT coregistered to MRI)은 간질병소를 찾기 위해 SPECT 영상과 MRI 영상을 함꼐 사용하는 분석법이다. SISCOM은 정상 MRI 소견을 보이는 환자에서 간질 병소를 국소화하는데 도움을 줄 수 있고, MRI 영상을 통해 간질병소의 정확한 해부학적 정보를 제공해 줄 수 있다. MRI 소견이 음성인 간질환자에서 SISCOM을 이용한 뇌혈류 SPECT 영상의 민감도는 80~90% 정도로 보고되었다. 또한 SISCOM은 성적이 좋지 않은 간질수술을 시행한 환자에서 수술계획을 정하는데 도움을 줄 수 있고, 예후를 예측하는데 도움을 줄 수 있다. SISCOM에서 확인된 전체 간질병소를 절제하는 거이 좋은 예후와 상관관계가 있다는 보고가 있다. 간질병소를 영상화할 수 있는 또 다른 디지털 분석방법으로는 ISAS (ictal-interictal SPECT analysis by SPM)가 있다.

(2) 간질에서의 18F-FDG PET

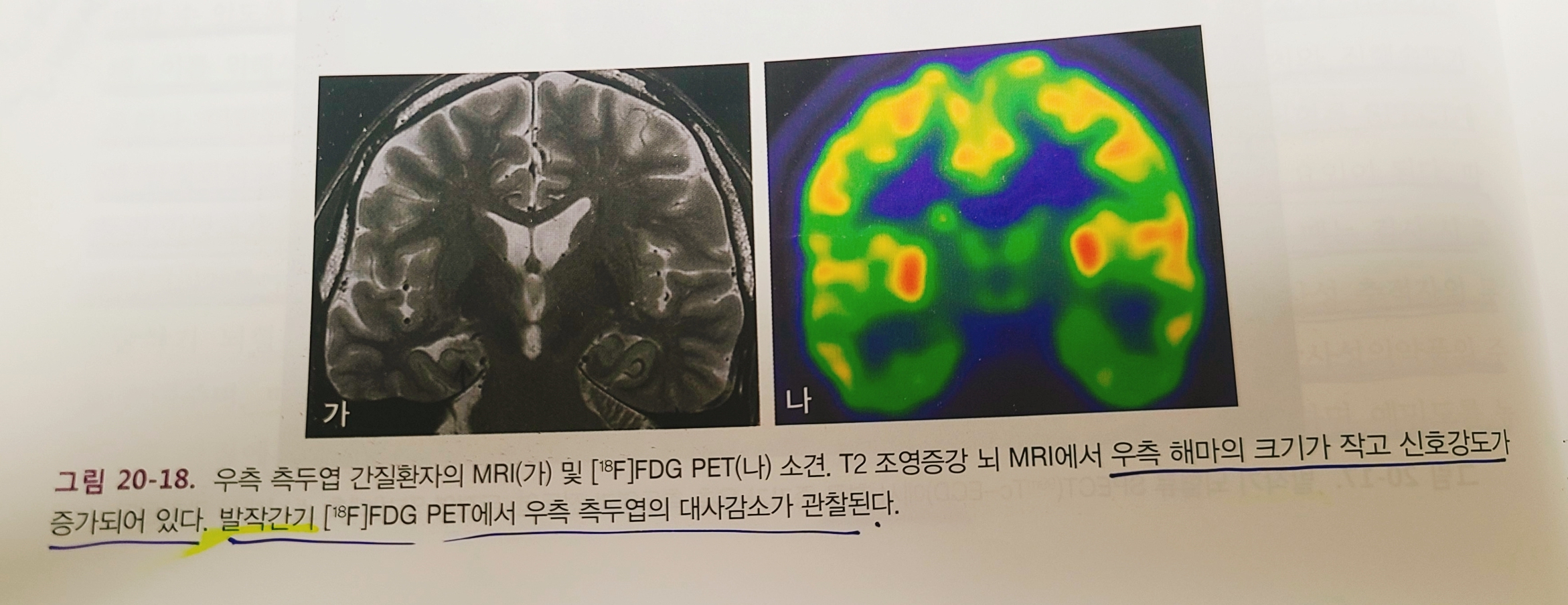

발작간기 [18F]FDG PET은 80~97%의 내측측두엽간질에서 측두엽의 대사감소를 보여줄 수 있다(그림 20-18). [18F]FDG PET에서 대사감소 정도는 뇌 MRI에서 관찰되는 해마위축이나 경색의 정도와는 상관이 없다. MRI에서 해마이상 소견이 없는 경우에도 [18F]FDG PET에서 일측성 측두엽 대사감소가 보이는 경우가 60% 이상으로, MRI에서 해마이상 소견이 있는 경우와 차이가 없다. [18F]FDG PET에서 보이는 대사감소의 범위는 다양하며, 종종 병리검사에서 나타나는 간질병소보다 넓은 범위에서 관찰된다. 내측측두엽간질에서 대사저하는 내측측두엽에 국한되지 않고 전측두엽과 외측측두엽까지 넓은 부위에 관찰되며, 동측의 시상과 선조체, 전두엽, 두정엽, 뇌섬엽(insular cortex)에 걸친 넓은 영역에서 대사감소 소견이 관찰되기도 한다. 이러한 대사감소 소견은 해마의 기능장애에 의한 측두엽피질의 수입신경로차단(deafferentation)에 의한 것으로 생각도니다.

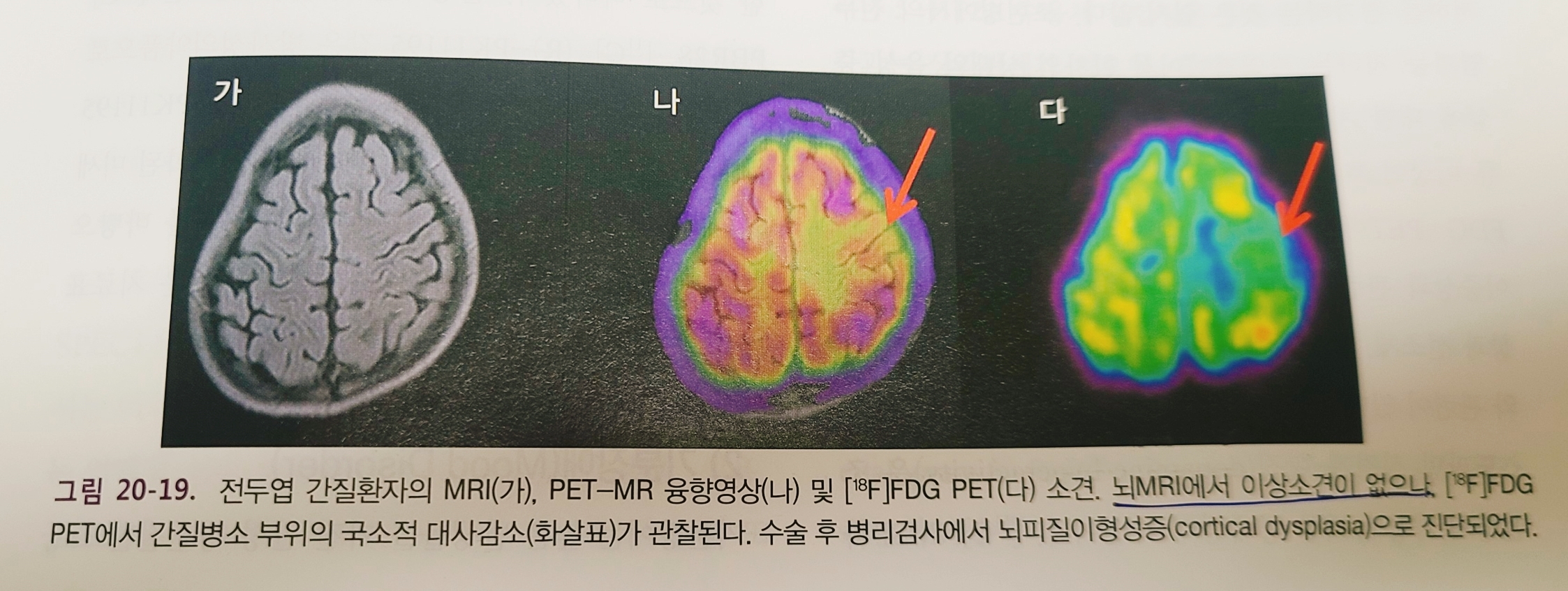

신피질성 간질에서 [18F]FDG PET의 간질병소 국소화율은 50~75%로 내측측두엽간질과 비교하여 낮다. 신피질성 간질인 외측측두엽간질에서도 내측측두부의 대사저하가 관찰될 수 있으나, 내측측두엽의 대사이상 소견 없이 외측측두엽에 대사저하가 국한된 경우에는 외측측두엽을 간질병소로 생각할 수 있다. 전두엽과 외측측두엽에 간질 병소가 있는 경우 흔히 대사 감소 병변이 보이지만, 후두엽간질에서는 간질병소의 국소화가 어려울 수 있다. 약 70%의 전두엽간질에서 전두엽의 대사감소 소견이 나타나며, 이 중 약 90%는 MRI에서 구조적 병변이 관찰되나 MRI에서 병변이 없는 경우도 있다(cryptogenic neocortical epilepsy)(그림 20-19). 신피질성 간질에서도 대사감소가 구조적 병변에 국한될 수 있으나, 간질병소보다 넓은 범위에서 대사감소가 나타나기도 한다. [18F]FDG PET에서 대사가 감소된 뇌영역은 간질뇌파가 전파되는 뇌영역이거나, 시상이나 선조체와 같이 해마로부터 수입신경로가 연결되어 있어 기능적 대사감소를 보이는 부위이다.

[18F]FDG PET에서 나타나는 대사감소는 수술 후 환자의 예후와도 관련이 있다. 내측측두엽간질에서 대사저하가 측두엽에만 국한되어 있으면 수술 후 비교적 좋은 예후를 가진다. 반면, 간질병소의 동측 측두엽 이외의 뇌피질 또는 반대측 측두엽의 대사감소가 있거나, 동측 또는 양측 시상의 대사감소가 있는 경우는 수술 후 예후가 좋지 않다.

고창순 핵의학 제4판 2-20 p.559~563

의학 Chapter 20. 뇌혈관질환 및 기타 뇌영상법

1. 뇌혈관질환

4) 뇌혈류 SPECT를 이용한 중재적 검사

(1) 아세타졸아미드 부하검사

혈관예비능(vascular reserve)의 평가를 위한 뇌혈관 확장제로서 CO2와 아세타졸아미드가 이용되고 있다.

최근에는 아세타졸아미드가 임상적으로 널리 이용되고 있다. 아세타졸아미드는 적혈구나 뇌실질, 또는 뇌혈관에 있는 탄산탈수효소를 억제하여 H2CO3가 CO2 + H2O로 전환되는 것을 차단시키며, 이에 따른 뇌탄산산증 및 뇌세포외액의 수소이온농도 증가가 뇌혈관 확장의 기전으로 가장 유력하게 논의되고 있다.

아세타졸아미드에 대한 국소뇌혈류 반응은 다음과 같은 세 가지 유형으로 나눌 수 있다.

가. 아세타졸아미드 투여 전 정상 혈류를 보이며, 투여 후 혈류증가(아세타졸아미드에 대한 정상 반응)가 관찰되는 경우 : 정상관류압 및 보전된 혈관예비능을 의미한다. 폐쇄성 뇌혈관질환의 경우 혈역학적으로 유의한 동맥폐색이 있더라도 측부순환이 충분히 발달되어 있어 혈역학적부전이 없음을 나타낸다. 일과성 허혈발작 환자에서 이러한 유형으로 나타날 경우 동맥협착이나 폐색이 있더라도 일과성 허혈발작의 병태생리학적 기전은 색전성 원인으로 추정할 수 있다.

나. 아세타졸아미드 투여 전 국소뇌혈류감소를 보이나 투여 후 혈류증가 아세타졸아미드에 대한 정상 반응)가 관찰되는 경우 : 정상 관류압 및 보전된 혈관예비능을 의미한다. 이때 안정 상태에서 나타나는 국소 뇌혈류감소는 부적절한 측부순환에 의한 관류압저하 때문이 아니며, 저하된 대사요구량을 충족시키는 혈류가 유지되고 있는 것으로 해석된다. 이러한 유형으로 나타나는 경우는, ① 적절한 측부순환이 형성되어 있는 폐쇄성 뇌혈관질환을 고려할 수 있으며 ② 일과성 허혈발작 환자에서 이러한 유형으로 나타날 때는 심한 동맥협착이나 폐색이 있더라도 일과성 허혈발작의 병태생리학적 기전은 색전성 원인으로 추정할 수 있다. ③ 그 외에도 선택적 신경세포소실, 수입신경로차단, 해리, 또는 알츠하이머병과 같이 혈관공급이 정상적으로 유지되는 신경세포에서 대사저하로 나타나는 이차적 혈류감소이 소견일 수도 있다.

다. 아세타졸아미드 투여 전 정상 혈류 또는 국소뇌혈류감소를 보이며, 투여 후 혈류증가의 소견이 보이지 않거나 오히려 혈류감소(아세타졸아미드에 대한 비정상 반응)가 관찰되는 경우 : 관류압저하 및 혈관예비능 고갈을 의미한다. 이러한 유형으로 나타나는 경우는 ① 측부순환의 형성이 부적절한 폐쇄성 뇌혈관질환, 즉 혈역학적 원인의 뇌허혈(심한 동맥협착 또는 폐색이 있는 일과성 허혈발작 환자에서 이러한 유형으로 나타날 경우, 일과성 허혈발작의 병태생리학적 기전은 혈역학적 원인으로 추정할 수 있으며, 혈관우회술 또는 경동맥내막절제술과 같은 혈류관수술의 적응증이 된다) 또는 ② 혈관성 치매이다.

아세타졸아미드 투여 후 국소뇌혈류의 절대적 감소는 혈관확장이 일어나는 정상부위로서의 뇌혈류 도실현상("steal" phenomenon)에 의한 것이다. 아세타졸아미드에 대한 비정상적인 반응은 큰 혈관질환이 없는 고혈압 환자나 당뇨병 환자에서도 나타날 수 있는데, 이는 뇌의 작은 혈관에서 일어나는 만성적인 변화 때문이다.

2. 간질

항경련제에 의하여 조절되지 않는 난치성 간질은 전체 간질의 최소 20~30%를 차지한다. 특히, 간질유발병소로 해마경화나 피질이형성 등의 구조적 이상이 있는 경우 항경련제에 의한 간질의 조절은 더욱 어려우며, 이때 수술적 치료가 고려된다. 수술이 고려된 부분간질의 경우 간질병소가 정확히 국소화되어 성공적인 수술적 절제가 이루어지면 약 85% 이상의 환자에서 경련이 없어지거나, 항경련제에 의한 조절이 가능하게 된다.

1) 간질발작 시 뇌혈류 및 뇌대사 변화

신경세포에서 전기적 신호를 발생시키기 위해서는 지속적인 ATP의 공급이 필요하며, ATP의 합성은 혈류를 통하여 공급되는 포도당으로부터 생성된다. 따라서 간질발작 시 신경세포의 활동량과 비례하여 간질병소의 혈류와 포도당 대사가 증가하게 된다. 뇌 혈류영상용 방사성의약품은 주사후 30~60초 동안의 뇌혈류를 반영하므로, 발작 시에 방사성의약품을 주사하면 간질발작과 관련된 뇌혈류의 증가를 영상화할 수 있다. 따라서, 발작기 영상에는 혈류량이 증가되어 있고 발작간기 영상에는 혈류량이 감소되어 있는 부위를 간질병소로 생각할 수 있다.

(1) 간질에서의 뇌혈류 SPECT

발작기 뇌혈류 SPECT 검사(Ictal perfusion SPECT)시에는 사용되는 방사성의약품의 특성을 고려하여야 한다. 간질발작의 경우 짧은시간 동안 뇌혈류가 빠르게 변화하므로, 방사성의약품의 주사 후 빠른 시간 내에 뇌에 섭취되어 항정상태에 이르러야 간질과 관련된 뇌혈류 변화를 나타낼 수 있다. 또한, 발작 발생 즉시 투여할 수 있도록 방사성의약품을 미리 준비하여야 하는데, 이를 위해서는 방사성의약품의 안정성이 매우 중요하다. 이러한 점들을 고려할 때 뇌분포가 수분 이내에 안정화되고 안정성이 우수한 99mTc-ECD나 CaCl등의 안정제가 첨가된 99mTc-HMPAO가 검사에 적합한 방사성의약품이라 할 수 있다.

뇌혈류 SPECT에서 간질발작과 관련된 혈류증가 부위를 찾기 위해서는 발작시작부터 방사성의약품 투여까지의 시간 간격을 짧게 하는 것이 매우 중요하다.

방사성의약품의 주사가 지연된 경우, 반복검사를 시행하면 예민도를 높일 수 있다.

(2) 간질에서의 18F-FDT PET

발작간기 18F-FDG PET은 80~97%의 내측측두엽간질에서 측두엽의 대사감소를 보여줄 수 있다.

18F-FDG PET에서 나타나는 대사감소는 수술 후 환자의 예후와도 관련이 있다. 내측측두엽간질에서 대사저하가 측두엽에만 국한되어 있으면 수술 후 비교적 좋은 예후를 가진다. 반면, 간질병소의 동측 측두엽 이외의 뇌피질 또는 반대측 측두엽의 대사감소가 있거나, 동측 또는 양측 시상의 대사감소가 있는 경우는 수술 후 예후가 좋지 않다.

3. 정신질환